| 第十九番 |

東根山 秀重院

(黒鳥観音) |

|

|

|

| 十一面観世音菩薩 |

車の場合、左上の鳥居の右側の道を登ると駐車場に出ます。

駐車場にはきれいなトイレがあります。

駐車場から観音堂まではすぐです。

観音堂の右手に鐘があり突くことが出来ます。

ご朱印は観音堂の左手の家で頂くことが出来ます。

縁記によると、開山は不明。

亭保(1716〜1735年)の頃、龍興寺の崇容和尚が観音堂を再建を発願し、都奉行の多賀谷次郎左衛門監督のもと完工させたとのこと。

本尊の十一面観世音菩薩は慈覚大師作と言われています。 |

|

| 平成22年7月25日 |

|

| 第二十番 |

青蓮山 清浄院

(小松沢観音) |

|

|

|

| 聖観世音菩薩 |

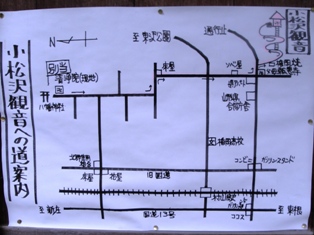

左上の写真がお寺さんですが観音堂はここにはありません。

お寺さんに観音堂への地図が貼ってありました。

観音堂は山の中にあります。

道は舗装されていますが車一台がやっと通れる程度で約1.5km、反対側から車が来たらどうしようと思いながら走りました。

山門には写真のような大きなわらじが掛っています。

ご朱印は山門の手前に庫裡があり、差し替え用が置いてあります。

寺伝によると、行基が天平九年(737年)、この地を訪れ、聖観世音菩薩・阿弥陀・薬師の三体を彫り、巌上のお堂に安置、熊野権現にならって最上三所権現と称したと伝えられるそうです。 |

|

| 平成22年7月25日 |

|

| 第二十一番 |

如金山 喜覚寺

(五十沢観音) |

|

|

|

| 聖観世音菩薩 |

観音堂までは約200段の石段を登ります。

寺伝によると、戦国時代の頃、戦いに敗れた加賀の大名・金森石見守は、家老を伴いこの地に逃れてきた。

石見守は世の無常を感じて発心し、宣如上人の門に弟子入りした。

釈浄信と改名した石見守は、金森山慈覚寺を開き金森山の中腹にお堂を建立、慈覚大師作と伝えられる守護仏の観音像を安置した。

ご朱印は観音堂の500m位手前の喜覚寺さんです。 |

| 平成22年7月25日 |

|

| 第二十二番 |

祥雲山 龍護寺

(延沢観音) |

|

|

|

| 聖観世音菩薩 |

開山は宝徳元年(1449年)と伝えられる。

観音堂は土屋又三郎の建立とされている。

又三郎は深く観世音を信仰し、諸国霊場巡礼中、近江の国瓦原寺で通夜した。

その夜、この寺の観世音を出羽国祥雲山へ移すよう、観世音から指示を得、延沢の戻ると龍護寺境内へ観音堂を建て、観世音を安置したとのことです。 |

| 平成22年7月25日 |

|

| 第二十三番 |

光沢山 円照寺

(六沢観音) |

|

|

|

| 聖観世音菩薩 |

縁記では、大同二年(807年)、慈覚大師が巡錫中当地を訪れたとき、城沢山にムクの大樹があり、この枝に太陽の光は遮がれ、農作物に大きな被害を与えていると、農民の悩みを聞いた。

そこで、自ら大樹を切り、これで聖観世音菩薩を刻み、各有縁の地に安置した。

その一体が六沢の本尊とのことのようです。 |

| 平成22年7月25日 |

|

| 第二十四番 |

宝沢山 薬師寺

(上の畑観音) |

|

|

|

| 聖観世音菩薩 |

観音堂ほ平成八年六月に完成、これで三回目の移築だそうです。

初代観音堂は銀山温泉街を通り過ぎ、延沢銀抗跡から500mほど登った山道の途中。

一旦荒廃したが再建されたが火災に合い焼失、本尊だけは奇跡的に堂外にうつし、安政四年(1857年)、再びお堂は建立されたとのことです。

山門の左手に駐車場があります。 |

|

| 平成22年7月25日 |

|

| 第二十五番 |

弘誓山 養泉寺

(尾花沢観音) |

|

|

|

| 聖観世音菩薩 |

俳人・松尾芭蕉と弟子・曾良が逗留した寺として有名だそうです。

芭蕉は、「おくのほそ道」の途次、月山、鳥海山を望むこの寺に七日間くつろぎ、自由に諸俳士と交流したとあります。

縁記によると、慈覚大師がこの地方を訪れたとき、害虫の被害で悩む農民の窮地を知り、その駆除を祈願して観世音を安置したのが始まりとのことです。

本尊は六沢の観世音と同じ木で刻まれたものと伝えられるそうです。 |

| 平成22年7月25日 |

|

| 第二十六番 |

| 川前観音堂 |

|

|

|

| 聖観世音菩薩 |

二十五番さんから向かうと二十七番さんと、そのご朱印所を過ぎて川を渡った直ぐ左手にあります。

こちらと二十七番さんは長距離自然歩道の一つである「東北自然歩道」のコース上にあるようです。

縁記によると、昔この地方に伝染病が流行して人々は悩んでいた。

これを知った慈覚大師は観音像を安置して悪病退散を祈願、村人にもこれを勧めた。

たちまちご利益があり伝染病はなくなり村に平安が戻った。

以来、村人は観世音を心の支えとして信仰したとあります。

ご朱印所は観音堂下の駐車場に案内が出ています。 |

|

| 平成22年7月25日 |

|

| 第二十七番 |

| 深堀観音堂 |

|

|

|

| 聖観世音菩薩 |

二十六番さんから戻りますが観音堂への途中の右手にご朱印所がありますので、先にもらっておいた方が良いと思います。

本尊は聖徳太子作の聖観世音菩薩。

縁記によると、本尊は京都の阿戸見一尾がもっていたが、阿戸見の子孫が没落後、比叡山に納められ、後年、平重盛の邸内に奉られたと言う。

平家滅亡後、本尊は須摩寺へ、これを阿戸見一尾の子孫が譲り受け、さらに転々として当地の大竜寺に安置されていた。

観音堂の「縁記」と清行院行沢家の「家伝由緒」とでは異なるそうです。 |

| 平成22年7月25日 |

|