|

琵琶湖を一周するように札所があります。

単に近江三十三ヶ所観音霊場とも呼ばれる。

西国の札所が幾つか含まれており、大寺が結構ありますが細い道で駐車場も無いようなお寺さんもあり若干苦労する場面もありました。

霊場会からガイドブックも出されていりので比較的巡りやすい霊場だと思います。

ただ最近は巡る方は少ないようです、また、書置き対応のお寺さんも結構ありました。

開創年は不詳、膳所藩士・寒川辰清著の『近江與地志略』に現在の札所が記載されたいるこよから、江戸時代初期にはすでに始まっていたといわれています。 |

|

|

|

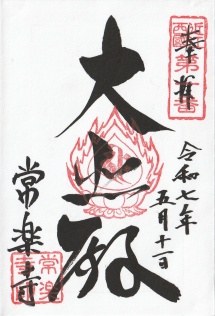

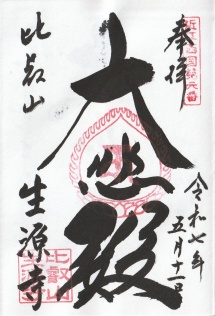

| 第一番 |

: |

阿星山 常楽寺 |

千手観世音菩薩 |

|

|

令和7年05月11日(日) |

天台宗 |

|

|

参拝予約がある日以外は閉門されていて境内にもはいれませんので事前確認が必要です。

専用の納経帖も在庫を余り持っていないよう(今回は二冊)なのでこれも確認要になります。

たの札所でも入手可能ですが順打ちで巡る場合は入手まで書置き対応になるので注意です。

・びわ湖百八霊場 第95番

・近江湖南二十七名刹霊場 第15番 |

|

|

滋賀県湖南市西寺六丁目5-1 |

0748-77-3089 |

|

|

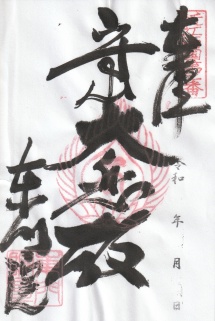

| 第二番 |

: |

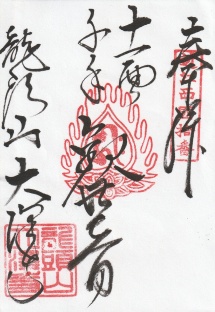

比叡山 東門院 守山寺 |

十一面観世音菩薩 |

|

|

令和7年05月11日(日) |

天台宗 |

|

|

延暦寺開基に際して四境に門が構えられ、比叡山の東門として建立したのが始まりといわれています。

比叡山を守るという意味で守山寺とも呼ばれました。

・湖国十一面観音菩薩霊場 第五番札所

・びわ湖百八霊場 第二十三番札所 |

|

|

滋賀県守山市守山町2-2-46 |

0775-82-2193 |

|

|

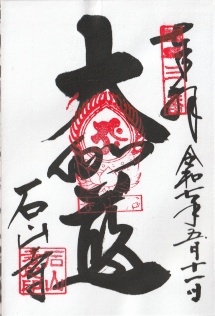

| 第三番 |

: |

石光山 石山寺 |

如意輪観世音菩薩 |

|

|

令和7年05月11日(日) |

東寺真言宗 |

|

|

琵琶湖の南端近くに位置し、琵琶湖から唯一流れ出る瀬田川の右岸にある。本堂は国の天然記念物の珪灰石(「石山寺硅灰石」)という巨大な岩盤の上に建ち、これが寺名の由来ともなっている。

・西国三十三カ所 第十三番

・びわ湖百八霊場 第一番

・近江湖西二十七名刹霊場 第一番 |

|

|

滋賀県大津市石山寺1丁目1-1 |

077-537-0013 |

|

|

| 第四番 |

: |

長等山 近松寺 |

千手観世音菩薩 |

|

|

令和7年05月11日(日) |

天台寺門宗 |

|

|

延喜4年(904年)、園城寺南院の現・長等公園東側の現在地に天台密教の大成者である五大院安然和尚によって創建される。

御朱印は五番札所・正法寺さんで頂きます。

・びわ湖百八霊場 第五番

・近江湖西二十七名刹霊場 第五番 |

|

|

滋賀県大津市逢坂2丁目11-8 |

― |

|

|

| 第五番 |

: |

長等山 正法寺 |

如意輪観世音菩薩 |

|

|

令和7年05月11日(日) |

天台寺門宗 |

|

|

天台寺門宗の総本山。

7世紀に大友氏の氏寺として草創され、9世紀に唐から帰国した留学僧円珍(天台寺門宗宗祖)によって再興された。

・西国三十三カ所 第十四番

・びわ湖百八霊場 第六番

・近江湖西二十七名刹霊場 第六番 |

|

|

滋賀県大津市園城寺町246 |

077-524-2416 |

|

|

| 第六番 |

: |

比叡山 生源寺 |

十一面観世音菩薩 |

|

|

令和7年05月11日(日) |

天台宗 |

|

|

創建年代は延暦年間(782年 - 806年)。

最澄によって、父・三津首百枝の居館跡であり、自らの生誕地でもある当地に建立された。 |

|

|

滋賀県大津市坂本6丁目1-17 |

077-578-0205 |

|

|

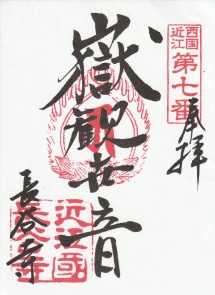

| 第七番 |

: |

百蓮山 長谷寺 |

十一面観世音菩薩 |

|

|

令和7年05月12日(月) |

天台真盛宗 |

|

|

縁起によると、三尾山にあった楠の霊木が継体天皇のとき、洪水のため音羽の里へ流れ出て臥木となりました。

年を経て、聖武天皇のとき、沙弥道徳、比丘道明が天照大神、春日明神の守護によって十一面観音の尊形を成就したと言われています。 |

|

|

滋賀県高島市音羽494 |

― |

|

|

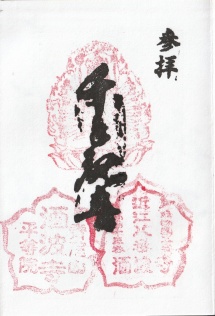

| 第八番 |

: |

青蓮山 酒波寺 |

千手観世音菩薩 |

|

|

令和7年05月12日(月) |

真言宗智山派 |

|

|

天平13年、行基により開かれたと伝わる。

創建時は興福寺末で56坊を抱えた。

元亀3年、津田信澄により焼失し寺領を没収された。

天正年間に再興が図られたが成功せず、

再興が叶ったのは寛文2年に伊香郡の菅山寺より覚仁上人を招いて後である。

延宝7年に京都智積院末になった。

高嶋七ヵ寺のひとつという。 |

|

|

滋賀県高島市今津町酒波727 |

0740-22-0338 |

|

|

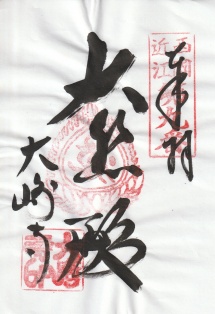

| 第九番 |

: |

立石山 大崎寺 |

十一面千手観世音菩薩 |

|

|

令和7年05月12日(月) |

真言宗智山派 |

|

|

元は奈良の興福寺の末寺で僧坊三十九院を有する大寺院であったが鎌倉時代以降荒廃していた。

1536年法印が中興しそれ以来真言宗となった。 |

|

|

滋賀県高島市マキノ町海津128 |

0740-28-1215 |

|

|

| 第十番 |

: |

龍頭山 大澤寺 |

十一面千手観世音菩薩 |

|

|

令和7年05月12日(月) |

曹洞宗 |

|

|

奈良時代、行基によって開基されたとするが詳細不明。

賤ヶ岳の合戦により堂宇は焼失しましたが、本尊は村人により助け出され、その後、菅山寺の中興の法師によって再建されました。 |

|

|

滋賀県長浜市木之本町黒田1788 |

0749-82-2369 |

|

|

| 第十一番 |

: |

己高山 石道寺 |

十一面観世音菩薩 |

|

|

令和7年05月12日(月) |

真言宗豊山派 |

|

|

もとは現在地よりさらに1kmほど東の山中にあったが、大正3年(1914年)本堂を現在地に改築し、石道観音堂を合併し新石道寺が誕生した。

寺は地区住民により管理されている。 |

|

|

滋賀県長浜市木之本町石道460 |

0749-82-3649 |

|

|

| |